2025年のコンテンツマーケティング自動化トレンド:リアルタイム・パーソナライゼーションとワークフロー統合

Updated on 2025-09-30

2025年のコンテンツマーケティングは「作るAI」から「動かすAI」へ。本格的な転換点に入っています。鍵は、低遅延でデータを取り込み、瞬間に意思決定し、チャネル横断で体験を最適化する“リアルタイム・パーソナライゼーション”と、それを支える制作〜配信〜検証の“ワークフロー統合”です。

この1年で主要ベンダーの一次情報がそろい、技術・運用の両面で実装フェーズが前進しました。たとえばGoogleは2025年のForrester Waveでデータ分析基盤のリーダー評価を得ており、BigQueryストリーミングとVertex AIの組み合わせで低遅延の意思決定を後押ししています(詳細は2025年5月公開のGoogle Cloud日本語公式ブログ(Forrester Waveリーダー評価)参照)。

なぜ「いま」なのか:2025年の決定的な変化

- シグナルの希薄化と同意ベース運用の拡大により、1stパーティデータを起点にした「即時の意思決定」が価値の中心に。

- 生成AIはコンテンツ生成の効率化から、配信文・オファー・タイミングを“その瞬間”に最適化する運用へと役割が拡張。

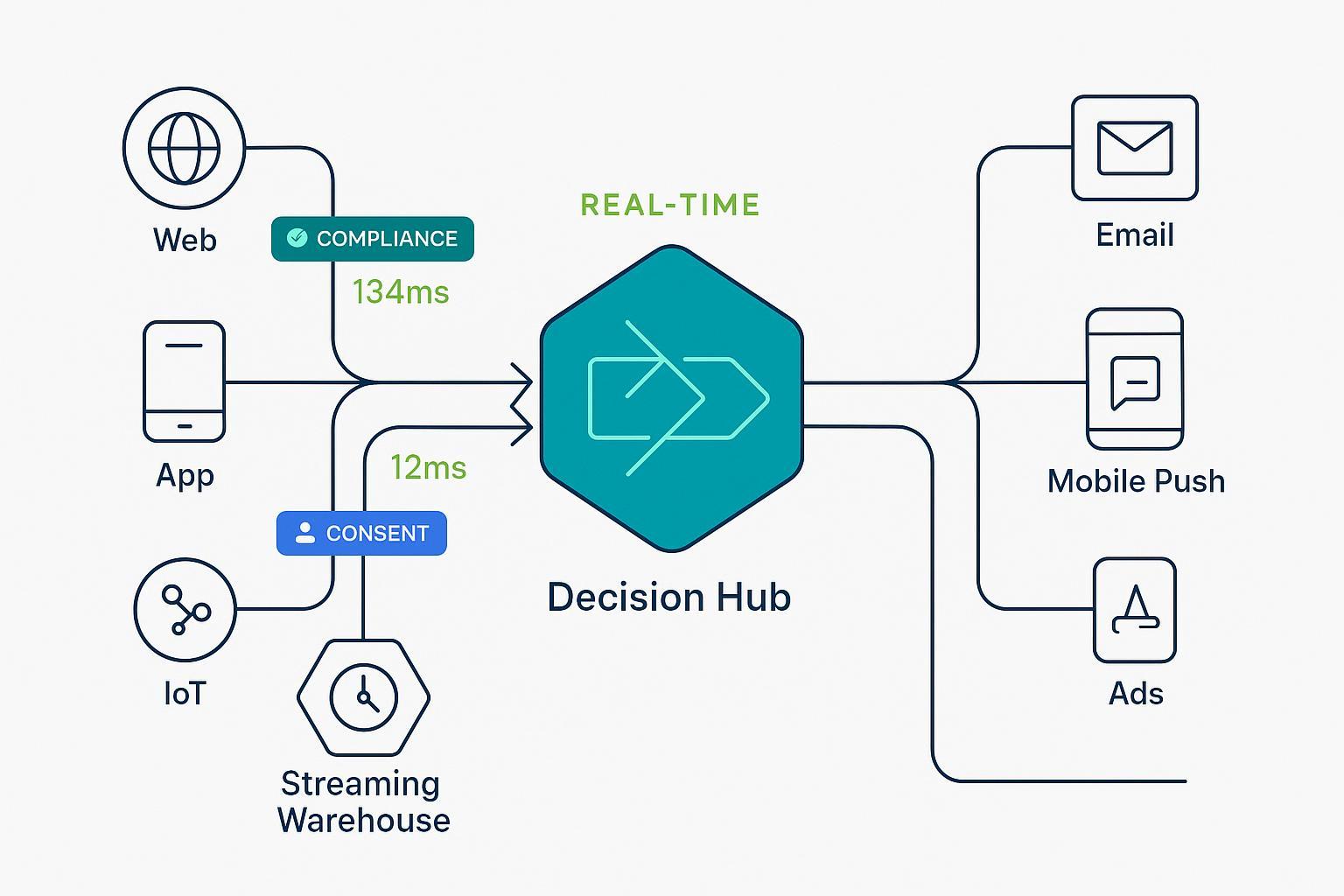

- データ基盤の低遅延化(ストリーミング取り込み、短クエリ最適化)、意思決定ハブ(RTIM)の普及、統合CXプラットフォームの自動化整備が同時に進展。

たとえばGoogleは2025年にかけてBigQueryの短クエリ最適化や非構造データの取り込み強化を発表し、リアルタイム活用の地盤を整えています(技術アップデートの一例はBigQueryの短クエリ最適化に関する日本語記事(2025年8月))。

トレンドを支える三本柱(一次情報に基づく概観)

- データ基盤の低遅延パイプライン

- ストリーミング取り込み→モデル層→意思決定までの遅延をミリ秒〜数百ミリ秒に抑える設計が前提。Googleの取り組みは上記の通り2025年発表群で裏付けが進みました。

- 統合CXプラットフォームによる“行動化”

- Salesforceは「即時取り込み→行動」のワークフローを製品ファミリー横断で強化。日本語公式では、Data Cloudが200+コネクタやFlow自動化でパーソナライズ体験とスマートな意思決定を実現すると説明しています(2025年時点のSalesforce Data Cloud 製品ページ(日本語))。

- 意思決定ハブ(RTIM)の標準化

- PegaのCustomer Decision Hubは、各接点での瞬間最適化を担う代表格。豪CBAのケースでは1日2,000万回のレスポンスと200msの応答を示し、スケール運用の現実解を示します(日本語ページのCBA事例要点)。

現実的な統合アーキテクチャ:3つの参照モデル

-

モデルA:データウェアハウス中心

- BigQueryなどのDWHにイベントをストリーム取り込み→Vertex AI等でオンライン推論→MA/CMSに配信。

- 強み:既存データ資産の活用。課題:接点ごとの応答SLA設計、配信先とのリアルタイム接続。

-

モデルB:統合CXプラットフォーム中心

- Salesforce Data CloudでID統合・同意・セッションを管理→Flowで自動オーケストレーション→Marketing/Service/Commerceへの即時反映。

- 強み:ガバナンスと業務自動化の一体化。課題:エコシステム内への依存度。

-

モデルC:意思決定ハブ中心(RTIM)

- PegaなどのDecision Hubを“脳”として配置し、CDP/CRM/DWHから特徴量を受け取り各チャネルへ最適化を配信。

- 強み:チャネル横断の一貫した意思決定。課題:初期の接続設計とリアルタイム計測の難易度。

どのモデルでも共通するのは「ID解像度」「イベント粒度」「同意の伝搬」「遅延SLA」の4点です。ここを曖昧にすると、運用は必ず詰まります。

90日パイロットの設計図(実装重視)

期間は目安として90日。自社の事情に合わせて前後して構いませんが、以下の骨子を守ると成果が出やすくなります。

-

スコープ定義(週1〜2):

- 1チャネル×1ユースケース(例:Webのレコメンド、メールのタイミング最適化)に絞る。

- 入力データ(ID、イベント、同意)と“意思決定ウィンドウ”(例:200〜500ms)を明記。

-

設計と実装(週2〜6):

- データ流れ(Web/App→CDP/CRM/DWH→Decision→MA/CMS→配信)を図示し、各区間の遅延SLAを設定。

- 対照群(A/Bまたは多変量)を準備。オンライン推論のログ化・バージョン管理を確立。

-

計測と改善(週6〜12):

- リードKPI:開封率、クリック率、滞在/スクロール、応答時間。

- ラグKPI:売上、CVR、リピート率、チャーン抑止。

- 週次で因果に影響する要因(在庫、価格、季節性)をイベントとして記録し、翌週の施策に反映。

-

ガバナンスの必須チェック:

- 同意の取得・撤回が配信に即時反映されるか(同意の“伝搬”テスト)。

- モデル/プロンプト/ルールの変更は監査可能か(変更履歴とロールバック)。

- クリエイティブへのAI利用ポリシーと外部クローラー対策。2025年7月にCloudflareが公表したAIクローラーの扱い変更は、コンテンツ保護の観点で示唆に富みます(詳細はCloudflareの2025年プレスリリース)。

国内の運用潮流:技術×クリエイティブの統合

日本でも、技術基盤とクリエイティブ運用を束ねる動きが進んでいます。たとえば2025年9月、Brazeと電通デジタルは共同で「427° Innovation Lab」の国内パイロットを開始しました。詳細KPIは未公表ですが、生成AIとデータ活用を組み合わせた統合運用の実証として注目されています(一次報道はMarkeZineの記事(2025年9月29日))。

制作〜配信ワークフローの最適化:現場で効く5つの工夫

- 生成〜校正の分業を明確化

- プロンプト設計者、ファクトチェッカー、最終責任者(署名者)を分け、チェックポイントをテンプレ化。

- 原稿ブロック化と再利用

- 証拠ブロック(一次情報の引用)と汎用ブロック(用語解説、FAQ)を分けてライブラリ化。更新時に差分反映が容易。

- 配信タイミングの自動化

- メール/プッシュ/サイト更新を“意思決定ウィンドウ”内で動かす。静的な曜日・時刻固定からの脱却。

- WordPress運用のミス削減

- 画像最適化、UI導線の改善、エラー時の即時リカバリーを仕組み化。たとえば、UI導線の改善にはおすすめのフローティングボタンプラグインの見直しが有効です。

- リダイレクト設定の取り扱いを標準化し、誤った一時リダイレクトを避ける(参考:302リダイレクトの基本)。

- アイデア出しの省力化

- キャンペーンの骨子や見出し案はAIでドラフト化し、人が意図と事実を補強する。発散→収束の速度を上げるために、AIブログアイデア生成ツールを入口に使うのも有効です。

上記のような制作〜配信の一連を、エディタと自動最適化機能で一体的に回すには、QuickCreatorのようなAIブログプラットフォームを活用する選択肢があります。Disclosure: QuickCreatorは自社プロダクトです。

リスクと回避策:実装前に必ず押さえるポイント

-

- 同意の粒度(目的、チャネル)と期間の取り扱い。撤回の即時反映テストはリリース前に必須。

-

レイテンシSLAの未定義

- 「意思決定の締切」をユースケースごとに決め、各区間に配分(収集→統合→推論→配信)。200msを切るべき接点と、秒オーダーで許容される接点を分類。

-

ベンダーロックイン

- データの出力形式、コネクタの可搬性、ログの外部保存可否。将来の置き換えコストを事前に見積もる。

-

実験の設計不備

- 対照群を置かない、季節性・在庫の影響を記録しない、評価期間を短くしすぎる——これらは失敗の典型。

次の一歩:2025年Q4〜2026年Q1に向けて

- まずは1ユースケース×1チャネルで90日パイロットを宣言し、ID解像度・同意・遅延SLAの“基礎三点セット”を固める。

- DWH中心/CXプラットフォーム中心/意思決定ハブ中心のいずれかで参照モデルを選び、データ流とログ方針をドキュメント化。

- クリエイティブ運用はブロック化し、一次情報の引用ブロックを資産化。更新は月次+大規模イベント後の臨時アップデートで。

コンテンツ制作と配信の標準化を急ぐ場合は、ブロック編集・自動SEO最適化・多言語生成・WordPress連携を1つに束ねたプラットフォームの採用が近道です。QuickCreatorはその統合運用を支援します(終章のご紹介のみ/過度な宣伝は控えます)。

参考(本文中に登場した一次情報)

- Google CloudのForrester Waveリーダー評価(2025年、日本語公式)

- BigQueryの短クエリ最適化(2025年8月、日本語技術記事)

- Salesforce Data Cloudの「即時取り込み→行動」ワークフロー(日本語製品ページ)

- PegaのCBA事例(200ms応答、1日2,000万レスポンス、日本語ページ)

- Braze×電通デジタルの国内パイロット(2025年9月、MarkeZine)

- CloudflareのAIクローラーに関する発表(2025年7月、プレス)